|

006

森と湖の中で

橋本 都紀子

暗くはあったが、どこからともなく青い光が溢れ出るように、麻美の行く手を照らしていた。

北欧は夏の間は白夜と言われるように、夜と昼の区別がつきにくかった。夜明けの森が見たくて朝の五時前に起き、家のすぐ近くの森の入り口に、麻美は一人たたずんでいた。永遠に続くのではと思われる森の道は、麻美を招くように細く長く森の中に糸のように繋がっていた。

大学の夏休みをまるまる二か月間利用して。憧れの北欧デンマークに麻美はホームステイしていた。麻美は国立の芸大の日本画を専攻する三回生であった。ホームステイ先は温厚な老夫婦の家で、まるで娘のように温かく麻美を受け入れてくれた。

広大な敷地に4LDKの平屋の家は重厚感があって、外観を見ただけで麻美は体が震えるくらい気に入ってしまった。特に家の後ろにある大きな森との一体感にしばらくは感動のあまり、動くことが出来なかった。

家の中も、外観に劣らず素晴らしかった。無駄のない清潔な部屋、北欧の家具、どれをとっても行き届いたセンスのよさが感じられた。

そんな家でのホームステイもはやくも一か月を過ぎていた。

コペンハーゲンの北のデイアハーベン、野生のシカの群れる広大な濶葉樹の森、菩提樹とブナの林、湖と古城などどれをとっても絵になる景色が広がって、麻美はデンマークの虜になっていた。こんなに朝早くても、まるで身の危険を感じることはなかった。シカの声、鳥の声が聞こえるだけであった。

麻美は小さな湖のほとりに腰を下ろした。小さな魚の群れが飛び跳ねていた。と、その時、森の奥から白い馬が二頭現れ、池のほとりに歩み寄り、水を飲み始めたのであった。

よく見ると、その一頭には頭の真ん中に小さな角が生えていた。

「まさか、あれは『ユニコーン』なのでは……」

と、麻美は身を隠すようにそっと見つめていた。やがて水を飲み終えた二頭は音もなく、森の中に消えていった。

あたりがすっかり明るくなってようやく麻美は立ち上がった。朝の七時前であった。

老夫婦と朝食をとりながら、麻美は先ほどの馬の話をした。

「本当に角があったのか?」

老夫婦は大きな声で、身を乗り出して聞いてきた。

「アーメン、神様どうかこの子をお守りください」と、慈悲深い目で麻美を見つめた。

その翌日、思いつめた老夫婦は麻美に静かに、愛のこもった眼差しで言った。

「このデンマークでは、ユニコーンを目にした者には、必ず不幸が訪れるという伝説がある。けれども常にユニコーンを慈しみ、大切にその姿を身にまとっていれば、反対に身を守ってくれるという伝説もある」

老夫婦は麻美を抱きしめ、やさしく手を握ると、

「私たちに任せてくれますか?」と、聞いてきた。

麻美は何だか夢か現実かわからないまま、

「もちろん、お願いします」と、頷いた。

次の日、二人に連れられて、コペンハーゲンの外れにある小さな店に行った。麻美が今まで見たこともない毛皮や羽が無造作に店内に散らばっている。

「何をしているところなんだろう」と、麻美は、不思議に思った。そして、言われるままに、老夫婦ともに長いお祈りをした後、その店の長老は言った。

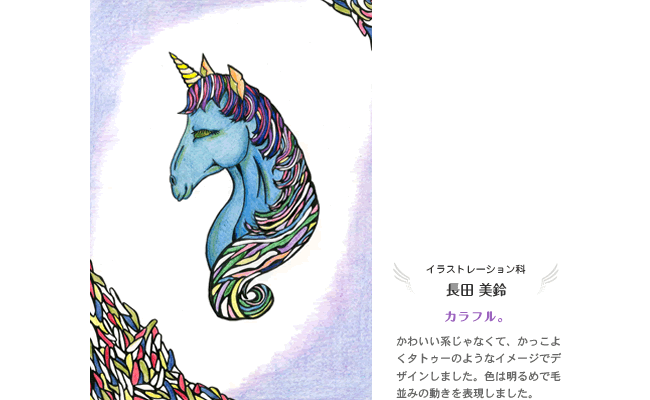

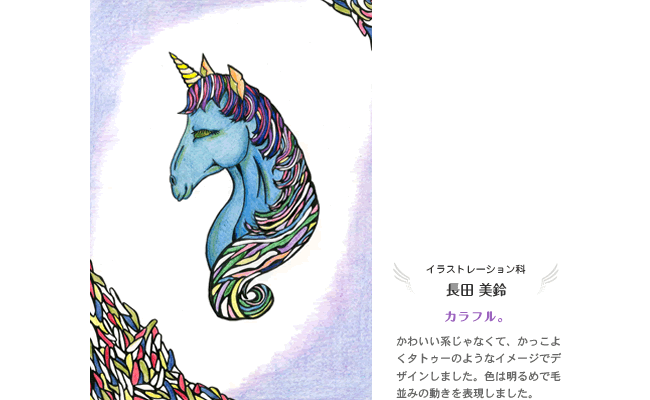

「魔除けのため、小さなユニコーンをあなたに付けてもいいですか?」

「つけるって、どうやって?」麻美は聞いた。

「小さなタトウーです」

びっくりしたが、麻美はうなずいた。

長老は音もなく静かに麻美を暗室のベッドに寝かせ、一本の注射を打った。再び目覚めたとき、すべては終わっていた。

「きれいにできましたよ」

長老は麻美の右腕を鏡に映した。

「えーこんなに大きいの!」

麻美は叫ぼうとしたが、声が出なかった。

「小さなユニコーンっていったでしょう」

麻美は再び叫ぼうとしたが、長老も老夫婦も周りで笑っているだけであった。

その時、コンコンとノックの音がした。

「アサミ、朝食の時間ですよ!」

「はーい」

無意識のまま麻美は返事をした途端、思わず右腕を見た。

どこを見ても、ユニコーンのタトウは見当たらなかった。けれども、あわててパジャマを脱いだ麻美の右腕に一瞬朝日が当たった時、ユニコーンのタトウが浮かんでいるのに、麻美は気がつかなかった。

麻美を囲んで、和やかな食事が始まった。

老夫婦は時々、陽に当たるたびに、かすかにに浮き出るユニコーンのタトウを見て、安心するのであった。

|